・書き込み順(新しいものが下)に掲載しています

ブランドは時間を掛けて育てていくパターンが多く、一度こういうものだと方向性を決めたらなかなか変更しない、できないことが多いのではないでしょうか。

ですが、そのお客様の持っているブランドイメージと、企業の持っているブランドイメージがずれていたとしたらどうしたらよいでしょうか。

ブランドは、お客様に「○○といえば▲▲」と特定のモノから内容や体験を連想させることだと考えますが、もしそれがずれているとしたら、ずれないようにイメージを変更する必要があります。ブランドイメージがずれなければ、ブランドイメージを育てていくことや、お客様とのブランドイメージの共有も簡単になります。

ブランドをただ単純に守る・変えないことが大事ではないと、日清カップカレーライスの事例から知ることができます。

「無印良品」の例を挙げて、数多くの商品を扱っているにも関わらず、商品が売れている理由を紹介しています。

本文では「コンセプト」が大事ということが書かれています。「コンセプト」を先に打ち出し、そのコンセプトから落とし込んで様々な商品作りに取り組む事でブレない商品展開が可能になり、消費者にもブランドとして受け入れられるわけですね。

日本の「型」というものも対比して紹介されていますが「型」は初めて取り組む分野では存在しませんし、既にある分野では誰かが作ったものとなります。初めて取り組む分野では、振り返って見ると「型」ができていたというものなのではないでしょうか。これは商品の「後」についてくるもので、コンセプトとは存在するエリアが違うと感じました。

地域ブランドの要素のひとつに、いわゆる「ゆるキャラ」がありますが、そのキャラクターでもバツグンの知名度を誇る「くまモン」関係の売り上げが449億円以上(アンケート調査で未回収も多いため)だそうです。2012年の熊本県の観光収入はこちらの資料では2778億円なので、くまモンだけで15%程度となります。

ここまで育て上げるには露出も必要ですが、熊本のPRとなるもので県の許可を得れば、くまモンの版権使用料は当面無料という作戦が功を奏していると考えられます。また、地域ブランドでもありますが、県外の業者も利用できたり、コラボなどで地域ブランドを超えたキャラクターになったりしていることも成功の理由のひとつでしょう。

今後もキャラクター利用は拡大していくと思いますが、拡大していった状態で、どうキャラクターを運用していくのか注目したいですね。

エイトブランディングデザインの『西澤代表は、「ブランディングとは伝言ゲーム。伝えたいことを、相手にしっかりと伝えること」と説明』しています。「分かる人だけに分かれば良い」「自分たちから情報を発信することはない」「お客様に歩み寄る必要は無い」という考え方だと、伝わるものも伝わりづらくなります。

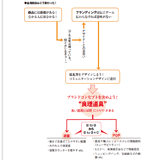

ブランドイメージを作り、維持するためには、情報の伝え手と受け手があり、そのコミュニケーションデザインの構築が必要です。

また、新しいお客様の市場(今回はB to BからB to B+Cへの変化)を求めるのであれば、コミュニケーションのレベルが今までと変わります。それに合わせたコミュニケーションデザインを考え、発信側が変わっていくことで、ブランドイメージの構築ができるのではないでしょうか。

ブランドイメージは「このように見られたい」というイメージが先にあり、そのイメージからぶれないメッセージの発信・行動が重要です。何も考えず、なんとなく行っている発言や行動の後にブランドイメージが付いてくるわけではありません。

アップルのクックCEO(最高経営責任者)は、再生エネルギー(グリーンエネルギー)の積極的な推進に対して反対する株主に対して「アップル株から手を引くべきだ」と批判し、再生エネルギー重視の強いメッセージを発信しました。ぶれずに強いメッセージを発信することで、今まで以上に強いブランドイメージを表現できています。

なお、アップルのCSR関連のページはこちらです。